2025年4月1日から始まった、胎児心拍確認後の妊婦に対する新しい支援制度です。「1回目:5万円」と「2回目:胎児数×5万円」の給付金に加え、出産・子育てに関する相談支援が一体となって提供されます。

この制度の大きな特徴は、胎児心拍が確認された後に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も、2回の給付金の対象になることです。このページでは、制度の概要、申請の流れ、必要な書類、そしてよくある質問まで、わかりやすく解説します。

1. この制度の背景

「妊婦のための支援給付」は、2022年度補正予算で始まった「出産・子育て応援交付金事業」を引き継ぎ、2024年6月に成立した法律(令和6年法律第47号)により法定化された国の制度です。

妊娠期から出産・育児までを切れ目なく支援するため、経済的支援と相談支援を組み合わせ、2025年4月から全国の市区町村で実施されています。

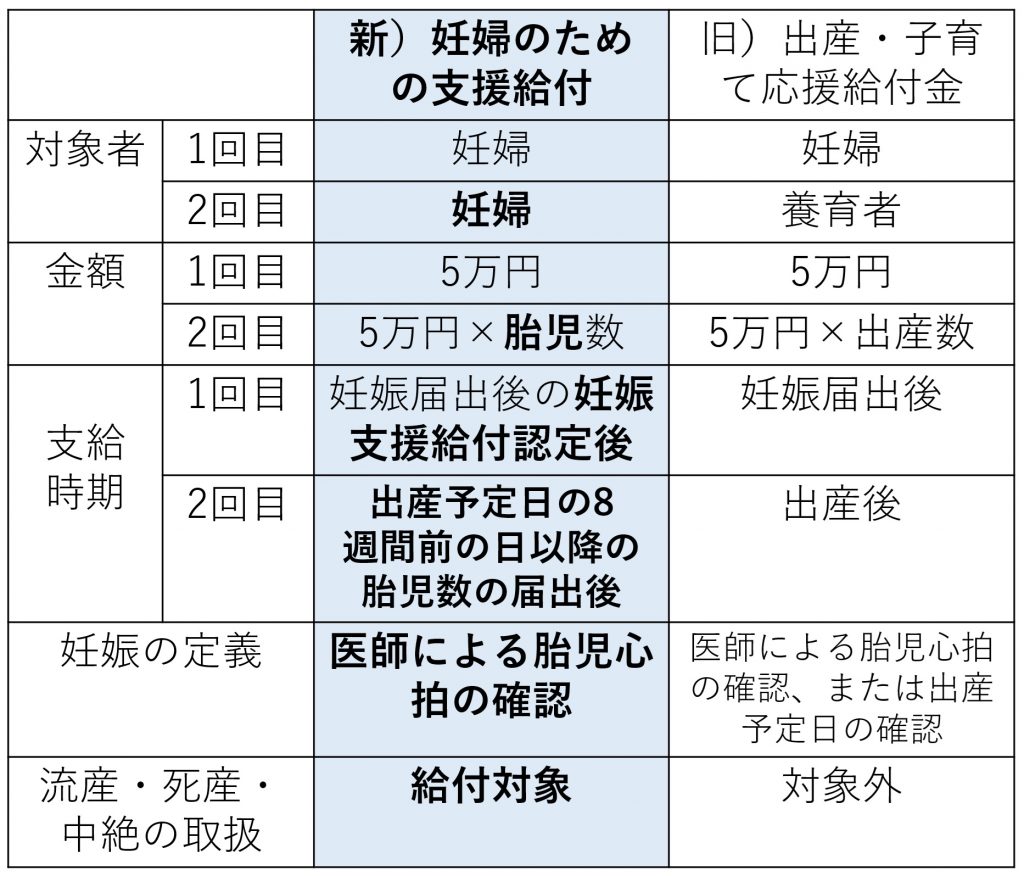

新制度と旧制度の相違点は次の通りです。

2. 給付内容と対象条件

本制度では、胎児心拍が確認された妊婦に対して、経済的支援と相談支援が一体的に提供されます。給付は以下の2回に分けて行われます。流産・死産・人工妊娠中絶となった場合も、胎児心拍が確認されていれば、2回の給付と相談支援の対象となります。

給付内容

1回目の給付:5万円

妊娠届出→面談→妊婦支援給付申請→申請認定→支給

2回目の給付:5万円×胎児数

出産予定日の8週前以降となり、面談後、支給

対象となる方(条件)

- 胎児心拍が確認された妊婦

- 胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶(異所性妊娠は対象外)

- 2025年4月以降に妊婦給付を申請し、助産師・保健師などによる面談(妊婦面接)を受けた方

※ 2024年3月31日までに妊娠届出をした方への対応については、お住まいの市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口にお問い合わせください。

3. 胎児心拍が確認できたらやること

最初に「妊娠届出」を行う

お住まいの市区町村の窓口、または自治体によってはマイナポータルからオンラインで届出が可能です。届出後、母子健康手帳の交付とあわせて、「妊婦のための支援給付」についての説明があります。

1回目給付に向けたステップ

妊娠届出をした後、給付を受けるための手続きの流れが自治体によって異なります。

たとえば東京都23区では、以下の流れが多く見られます。

①各区のウェブサイトから相談支援(面談)の予約を行う

②面談終了後、妊婦支援給付の申請を行う

③承認後、1回目の給付(5万円)が支給される

2回目給付に向けたステップ

2回目の給付(5万円×胎児数)を受けるまでの手続きについても、自治体によって異なります。手続きの詳細は市区町村ごとの案内をご確認ください。

4. 流産・死産・中絶の場合の給付金

胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも、医師によって胎児心拍が確認されていれば、1回目・2回目ともに給付の対象となります。

妊娠届出をする前の場合

お住まいの市区町村に妊娠届を提出する前に流産・中絶となった場合でも給付の対象です。ただし、市区町村側では妊娠の事実が把握できないため、医療機関にて「心拍確認済みであったこと」を証明する書類(診断書など)が必要です。

必要書類の形式や申請方法は自治体によって異なりますので、まずは住民票のある市区町村の「妊婦のための支援給付」窓口にお問い合わせください。

当院に通院中の方で、書類作成を希望する場合は、以下の5よりご依頼ください。

*本事業は、給付と面談がセットですが、流産などのケースでは、面談は希望制とし、必須ではない場合が多いようです。

5. 「胎児心拍確認済み」証明書類のご依頼

当院に通院中の方で、「心拍が確認されていたことの診断書」、または「市区町村指定書式の作成」が必要な場合は【こちら】からご依頼ください。

6. 東京都:出産・子育て応援事業

上記1〜5では、国の制度である「妊婦のための支援給付金」についてご紹介しました。

ここからは、東京都が独自に行っている「出産・子育て応援事業」をご紹介します。

東京都にお住まいの方は、国の制度とは別に、以下のような支援を受けることができます。申請し忘れのないようご注意ください。

東京都の主な支援内容3種類

赤ちゃんファーストギフト(10万円相当)

2024年4月1日以降に出産された方を対象に、10万円相当の育児用品や子育て支援サービスを選べるギフトカードが贈られます。

「018サポート(対象児に月額5,000円を支給する制度)」と同時に申請可能です。

育児パッケージ(1万円相当)

区市町村において、保健師などによる面談を受けた妊婦に対して、1万円分の育児パッケージ(育児用品など)が提供されます。

バースデーサポート(家事・育児パッケージ)

1歳前後または2歳前後の子どもを育てる家庭を対象に、区市町村でアンケートや面談を実施したうえで、以下の金額相当の家事・育児サポートを受け取ることができます。

- 第1子:6万円分

- 第2子:7万円分

- 第3子以降:8万円分

詳しくは、東京都福祉局の出産・子育て応援事業サイトをご覧ください。

7. よくある質問

Q1. 胎嚢が見えたら給付の対象になりますか?

A1. いいえ。給付の対象となるのは、「胎児心拍」が医師によって確認された場合です。胎嚢のみの確認では対象になりません。

Q2. 妊娠届を出す前に流産しましたが、給付は受けられますか?

A2. 胎児心拍が確認されていれば、妊娠届前に流産した場合でも給付の対象となります。上記4の説明をご覧ください。

Q3. 給付金を受けるためには、面談は必ず受けなければいけませんか?

A3. 通常の妊娠経過で給付を受ける場合は、助産師・保健師等による面談(相談支援)が必須条件です。ただし、流産・中絶などの場合は、面談が「希望制」になっている自治体もあります。詳細は自治体の案内をご確認ください。

Q4. 双子の場合は、いくらもらえますか?

A4. 胎児数に応じて給付額が増えます。たとえば双子の場合は、1回目:5万円。2回目:5万円×2=10万円。合計15万円が支給されます。

Q5. 給付はいつ振り込まれますか?

A5. 給付のタイミングや振込日は市区町村によって異なります。正確な時期は市区町村の案内をご確認ください。

8. 情報リンク

こども家庭庁:妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施

妊婦のための支援給付のご案内妊婦のための支援給付のご案内(PDF/766KB)