卵子凍結とは?採卵・卵子凍結から妊娠までの流れや費用例、助成金などを紹介

不妊症の検査・治療

女性の社会的な活躍が進む中、「卵子凍結」への認知が広がり、実施件数も増加しています。当院が538名の女性を対象に実施した意識調査(第69回日本生殖医学会発表)では、85%が「妊娠出産の可能性を延長する必要性を感じている」と回答しました。

調査結果からは、現在のライフキャリア(仕事や生活)を重視しながらも、将来に備えて妊娠・出産の「選択肢」を残したいと考える女性が多いことがわかっています。 本記事では、採卵から卵子凍結、妊娠までの基本的な流れや費用、助成金などについて、わかりやすくご紹介します。

卵子凍結とは

卵子凍結とは、卵子が老化して妊娠する力が低下する前に、卵子を採取して凍結保存し、将来の妊娠に備える方法です。女性は一生分の卵子を生まれたときから持っており、新しく作られることはありません。

そのため、卵子の老化を遅らせたり止めたりする治療法や食事はなく、妊娠する力が高い時期に採取した卵子を保存することが現実的な手段です。

卵子凍結の対象者や年齢

卵子凍結の対象年齢

20歳~44歳(医療機関によって異なります)

卵子凍結の対象者

・社会的卵子凍結

健康な独身女性が対象です。加齢による妊娠力の低下に備え、卵子凍結を行います。(※当院の治療対象)

・医学的卵子凍結

悪性腫瘍などの治療により卵巣機能が著しく低下するリスクがある独身女性が対象です。病気の治療を始める前に妊孕性(妊娠力)の温存を目的として卵子凍結を行います。(※当院の治療対象ではありません)

卵子凍結と受精卵凍結の違い

卵子凍結と受精卵凍結は似たような手法に思えますが、いくつかの大きな違いがあります。

・卵子凍結

卵巣から採取した卵子を、受精させない状態で凍結保存する方法です。独身女性が選択します。

・受精卵凍結

採取した卵子を精子と受精させ、受精卵の状態で凍結保存する方法です。結婚(事実婚含む)している女性に適しており、妊娠までのプロセスを一歩進めた形となります。ただし、今後のライフプランによっては、既婚女性が卵子凍結を選択する場合もあります。

受精卵凍結の対象年齢

20歳~49歳(医療機関によって異なります)

受精卵凍結の対象者

・健康な既婚(事実婚)女性

今すぐには妊娠を望まないが、将来に備えて受精卵凍結を行います。(※当院の治療対象)

・医学的受精卵凍結

悪性腫瘍などの卵巣機能を著しく低下させる治療を行う既婚(事実婚)女性。病気の治療をする前に妊孕性の温存として受精卵凍結を行う。(※当院の治療対象ではありません)

年齢は卵子にどのように影響するのか?

どうして女性は年齢を重ねると妊娠が難しくなるのでしょうか。その理由は大きく2つあります。

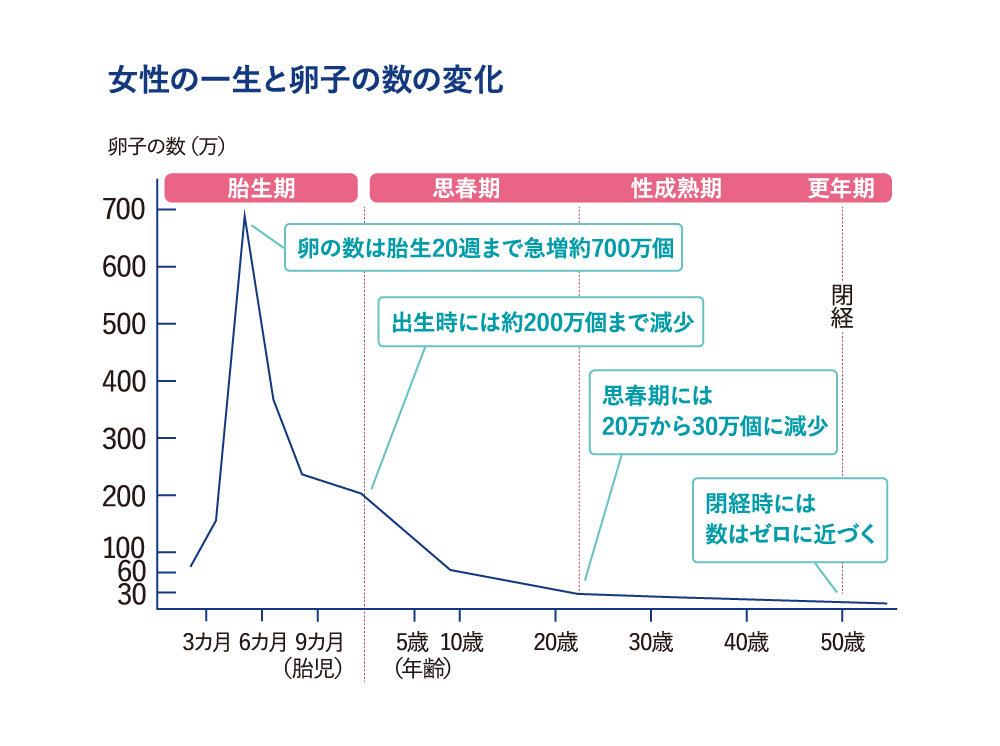

年齢とともに卵子の「数」が減っていくから

女性は生まれたとき、卵子を約200万個有していますが、思春期頃にはその数が約30万個にまで減少します。その後も卵子は減り続け、増えることがありません。ある一定の基準以下に卵子の在庫数が減少すると、妊娠しづらくなり、さらに減少が進むと閉経します。

年齢とともに卵子の「質」が低下するから

卵子は、加齢とともに卵巣内で老化が進行し、質が低下していきます。すると、染色体が正しく分配されない「染色体不分離」という現象が起こりやすくなります。

染色体の不分離により、染色体の本数が多かったり少なかったりすると、妊娠しないか、流産の可能性が高く、出産には至らないことがほとんどです。もし出産した場合は胎児の健康に影響を与える可能性が高くなります。

卵子凍結の目的とメリット

卵子凍結の目的は、将来の妊娠の可能性を広げることです。卵子は加齢とともに数が減少し、質も低下していきます。妊娠しやすい時期の卵子をあらかじめ凍結保存することで、妊娠する力をできるだけ保持し、ライフプランに合わせた妊娠の計画をサポートします。

卵子凍結の3つのメリット

① 妊娠率の向上

若い時期に凍結した卵子は妊娠の確率が高いです。例えば、下のイラストにあるように、34歳で卵子を凍結保存し、42歳で使用する場合、妊娠を左右する卵子の質は34歳時点のものであるため、その分高い妊娠率が期待できます。

② 選択肢の確保

キャリアやライフスタイルを重視しながら、将来子どもを持ちたい場合の選択肢を残すことができます。

③ 不妊リスクの軽減

加齢に伴う不妊リスクを軽減し、計画的に妊娠を考えることが可能です。

卵子凍結は、妊娠のタイミングを柔軟に選べる「選択肢を残す方法」として、多くの女性にとって大きな意義を持つ選択肢です。

卵子凍結の流れ

卵子凍結の流れと、凍結卵子を融解したあとの生存率や受精率、胚盤胞率について解説します。

卵子凍結から妊娠判定までの流れ

卵子凍結の流れは次のようになります。

- 排卵誘発:通常は1個しか育たない卵胞を複数育てるために薬剤を投与する。

- LHサージ:採卵の2日前に注射や点鼻薬を用い、卵胞を成熟させる。

- 採卵:卵巣から卵子を回収する。

- 凍結:-196度の超低温の液体窒素中で卵子を凍結し保存する。

パートナーが見つかったら、次のような流れで受精や妊娠に至ります。

- 融解:凍結した卵子を解凍する。

- 受精:卵子と精子を受精させる。

- 培養:胚移植ができる段階まで、受精卵を管理・育てる。

- 胚移植:子宮の中に受精卵を戻す。

- 妊娠判定:受精卵が着床し妊娠しているかを確認する。

凍結卵子の融解後生存率・受精率・胚盤胞率

凍結卵子の融解後生存率や受精率、胚盤胞率は、採卵時年齢によって多少異なります。

なお、ここでいう胚盤胞率は、受精後5日間順調に発育する確率です。

| 採卵時年齢 | 凍結卵子融解後生存率 | 受精率 | 胚盤胞率* |

|---|---|---|---|

| 34歳まで | 95.60% | 98.60% | 48.00% |

| 35~37歳 | 92.90% | 98.50% | 33.30% |

| 38~40歳 | 82.40% | 72.70% | 28.60% |

| 41歳以上 | 78.50% | 61.50% | 25.00% |

表:はらメディカルクリニック 卵子凍結の妊娠実績より

凍結卵子融解後の生存率や受精率は、34歳までと35~37歳ではそれほど大きな差はありません。

しかし38~40歳になると、凍結卵子融解後生存率は約10%、受精率は20%以上下がります。胚盤胞率は34歳までの場合は48%ですが、41歳以上になると25%となり、およそ半分にまで下がる傾向が見られます。

なお、胚盤胞まで発育すれば、妊娠率は新鮮卵子由来でも凍結卵子由来でも有意差はほぼありません。移植時の母体年齢の影響も小さいとされています。

卵子凍結の注意点

卵子凍結を検討する際には、副作用やデメリットについて十分に理解しておくことが重要です。以下に、主な注意点を挙げます。

採卵に伴う副作用のリスク

卵子凍結や受精卵凍結では、排卵誘発剤の使用により副作用が発生する可能性があります。特に注意が必要なのは「卵巣過剰刺激症候群(OHSS)」と呼ばれる症状で、排卵誘発剤の影響で卵巣が過剰に刺激され、腫れや腹部の張り、さらには腹水や胸水が溜まる状態になることがあります。

この症状は、採卵後の1週間が最もリスクが高い期間とされていますが、多くの場合、次の月経が来ると自然に収まることが確認されています。

また、排卵誘発剤の影響で頭痛が生じる場合や、採卵後に卵巣からの出血が起こることもあります。これらのリスクを十分に理解し、医師の指導を受けながら慎重に進めることが大切です。

凍結による卵子の質の低下

卵子は凍結によって質が低下する場合があります。当院は2008年より卵子凍結を実施しており、豊富な治療データを基に、凍結した卵子はそうでない卵子と比べ、精子と受精した後の発育段階(胚盤胞)まで進む割合が低下することを確認しています。

質の低下を防ぐための当院の取り組み

当院では、凍結による卵子の質の低下を抑えるため、「卵子凍結に特化した薬品や器具」を使用しています。体外受精と同様のプロセスではなく、卵子の性質に合わせた検証を重ね、専用の薬品や器具を用いることで、融解後の卵子の生存率が大幅に向上しました。

また、受精率や受精後の発生率の改善も確認されています。

ただし、39歳以上の卵子の場合、この改善効果は限られることがわかっています。卵子凍結を検討する際には、年齢に応じた適切な判断が重要です。

将来の妊娠を保障するものではない

卵子凍結は、将来の妊娠の可能性を高める手段ですが、必ず妊娠できることを保証するものではありません。妊娠には、以下のような要因も関係します。

- パートナーが男性不妊の場合

- 妊娠に影響を与えるその他の身体的要因

現実的な期待を持ちながら、ライフプランを幅広く考慮することが重要です。

卵子の保管費用もかかる

卵子凍結は、長期保存が前提となるため、卵子凍結をした後の「保管費用」が高い場合は、負担が高まりますので注意が必要です。

- 保管費用は医療機関によって異なります。保管期間(例:3年間、6年間、9年間)を考慮し、試算しておきましょう。

- 卵子凍結をした施設ではなく、卵子バンクで保管する場合は、凍結費用とは別に保管費用や移送費用が発生します。卵子を治療に使用する際にも再度移送費用が発生します。

助成金や福利厚生制度の確認

自治体によっては助成金制度が利用できる場合があります。また、一部の企業では卵子凍結を支援する福利厚生制度を提供している場合がありますので、事前に確認しましょう。費用面を十分に考慮し、ライフプランに合った選択をすることが大切です。

卵子凍結の費用と助成金・保険

はらメディカルクリニックで卵子凍結を検討される方に向けて、費用の目安と助成金制度についてご紹介します。

卵子10個を3年間凍結保存した場合の費用例

卵子凍結にかかる費用は、患者さま一人ひとりの卵巣の状態や、凍結したい卵子の数によって異なります。これは、排卵誘発剤の使用量や必要な検査の回数が個々の状況に応じて変わるためです。

当院では、卵子凍結の前に行う説明会で、個別の費用シミュレーションを実施しています。仮に、卵子10個を3年間凍結保存した場合の概算費用は約38万円となります。この費用には、凍結保存料や治療費が含まれますが、初診料や術前検査の費用は別途必要です。

| ホルモン検査(5回分) | ¥ 12,100 |

| 超音波検査(3回分) | ¥ 6,900 |

| 排卵誘発剤 | ¥ 48,000 |

| 採卵手術 | ¥ 202,400 |

| 卵子10個の凍結と3年間の保管料 | ¥ 110,000 |

| 合計 | ¥ 379,400 |

助成金制度

東京都では、卵子凍結および凍結卵子を使用した体外受精の両方に対して助成金制度を設けています。

卵子凍結に関する助成制度では、東京都内に住む18歳から39歳の女性が対象となり、助成額は最大30万円です。このうち、卵子凍結を行った際に最大20万円が助成されます。

さらに、保管中の調査に回答すると、次年度以降は1年ごとに律2万円の助成を5年間受けることができます。

続いて、将来凍結卵子を使用して体外受精を行う場合にも助成制度があり、東京都内に住む妻が43歳未満の夫婦が対象です。1回の体外受精につき最大25万円が助成され、助成回数は女性が40歳未満の場合は最大6回まで、40歳以上の場合は3回までとされています。

これらの制度を利用するには、東京都が主催する説明会に参加し、事前に要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

保険

卵子凍結は公的医療保険の対象外となりますが、民間の医療保険に加入している場合は、契約内容によって給付金が適用される可能性があります。具体的には、卵子凍結における「採卵手術(K890-4)」が自由診療であっても、保険給付の対象となることがあります。

卵子凍結の費用の中で最も大きな割合を占めるのが採卵手術の費用です。そのため、給付金の対象となる場合は、費用負担が大幅に軽減される可能性があります。保険が適用されるかどうかについては、加入している保険会社にお問い合わせください。

卵子凍結は必要?自分に合った選択をするために

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。本記事では、卵子凍結のメリットやデメリット、流れ、費用についてご紹介しました。

ただし、「卵子凍結があなたにとって必要かどうか!?」は、キャリアや人生設計を踏まえて慎重に考えることが大切です。

その際は、ぜひ当院の卵子凍結説明会にご参加ください。この説明会は、卵子凍結を推奨する場ではなく、必要かどうかを一緒に考える場です。

説明会では、通常7,700円の「AMH検査」を2,200円で受けていただくことができ、この検査結果や年齢と当院の実績を基に、採卵可能な卵子の数や費用を具体的にシミュレーションします。

また、将来、凍結卵子を使用した体外受精の成績についても詳しくご説明します。

卵子凍結を検討する際には、「得られること」と「トレードオフになること」を整理し、自分の価値観に基づいて決断することが重要です。もし迷う場合は、当院の「意思決定支援外来」をご利用ください。

卵子凍結をする場合もしない場合も、納得のいく選択ができるよう、当院でサポートいたします。

はらメディカルクリニックは東京都内最初の不妊治療専門クリニック。

30年以上の歴史が証明する実績と成功率を持ち、これまでに26万人以上のご夫婦をお手伝いしてきました。