当事者家族の会とは、はらメディカルクリニックが行う精子提供の生殖補助医療(AID、IVF-D)で生まれた子どもとその親を継続的に支援するための会です。当事者家族の会は具体的に、絵本作成会|親子会|子ども会 の3つの活動があります。

1. テリングの目標

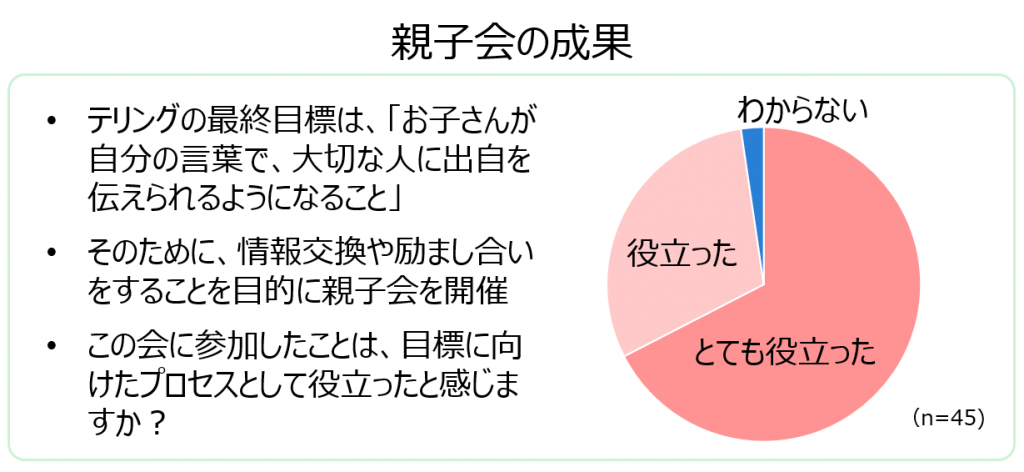

テリング(告知)の最終的な目標は、

「お子さんが自分の言葉で、大切な人に出自を伝えられるようになること」だと当院は考えています。

お子さんが話すその言葉は、親から受け取ってきた言葉です。

そして、大切な人に自分のことを知ってほしいと思う気持ちは、親との関わりの中で育まれた自己肯定感やアイデンティティに支えられています。

こうした素地は、長い時間をかけて少しずつ育まれていくものだと思うからこそ、当院は、同じ立場の人どうしが話したり、つながったりできる場として、当事者家族の会を続けていきます。この目標を支えることが、当事者家族の会の存在意義です。

2. 当事者家族の会がめざすこと

精子提供で生まれた子どもと親が、自分たちらしい家族を築きながら、安心して歩んでいけるように。経験を共有し、支え合える関係やつながりを育てていくこと、そして、社会の理解や共感も少しずつ広げていくことが、当事者家族の会のビジョンです。

- 子どものための安全なテリング(告知)を支援します

- 親が安心して悩みや迷いを語り合える場をつくります

- 親同士・子ども同士が自然につながれる機会を提供します

- 当事者の声を受けとめ、必要に応じて社会にも伝えます

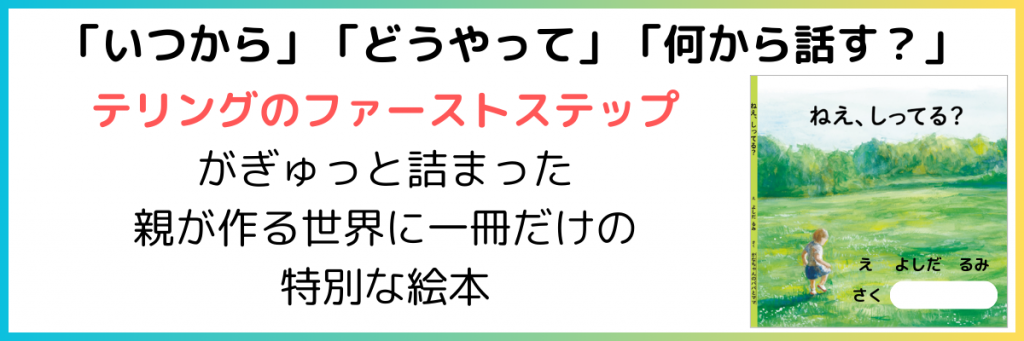

3. 絵本作成会

当事者家族の会における活動の1つに「絵本作成会」があります。精子提供でお子さんを授かった親にとって、テリングは「大事だとわかってはいるけれど、難しい。大きなハードルに感じる」のが現実です。そこで当院では、そうした悩みに寄り添いながら、子どものための安全なテリング支援の一環として年に1回、絵本作成会を開催しています。

子どものための安全なテリングの大原則

📌精子提供で家族になったことは、重要な真実であり、家族の根幹

📌テリングは子どもの成長に合わせて繰り返し行う

📌テリングによって子どもに不安や衝撃を与えないために

(1) できるだけ幼少期から行う。子どもが、親と子は血がつながっているという社会通念を知る前に、『私たち家族の当たり前』を知ることができるから

(2) 否定の言葉(例:父親とは血がつながっていない)を使わずに、夫婦が自らの言葉で、家族が出会いつながってきた温かい物語を子どもに伝える

引用:第42回日本受精着床学会「生殖医療における社会支援シンポジウム」鴨下桂子発表

絵本作成会のシンポジウム

絵本作成会では、事前に参加者の皆さんから寄せられた質問をもとに、精子提供生まれたお子さんを育てる先輩パパ・ママがご自身の経験を語ります。なかでもご質問が多いこのテーマは、「シンポジウム」という形でディスカッションを行います。

- 親自身が感じる「外で話すこと」への不安

- 実際にお子さんが外で話したエピソード

- 子どもが外で話すことを想定した準備や対応

- 親族や友人に精子提供について伝えるときの工夫やタイミング

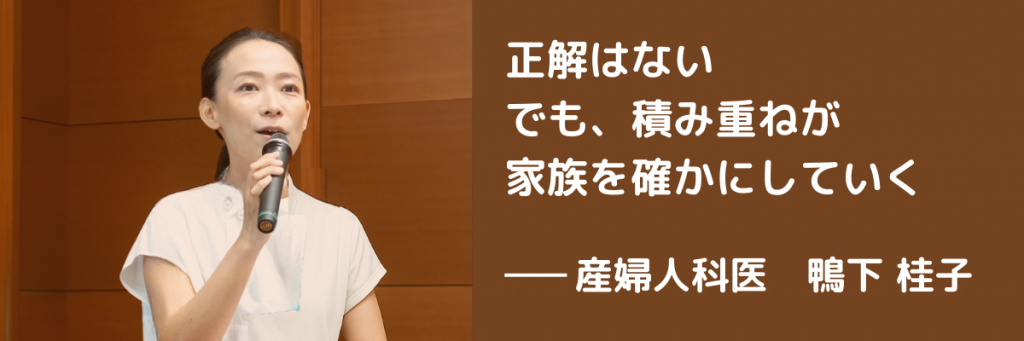

発起人:鴨下先生から届けた言葉

皆さん、どうか幸せでいてください。

幸せとは、いつも笑顔でキラキラしていることではなくて、本気で怒ったり泣いたり、絶望したりしながら、家族に起こる困難を、家族の力で乗り越えていく過程だと思います。

その積み重ねは、この方法で家族になることが家族形成の重要な一つであることの証明になると私は思います。誰かに証明するんじゃなくて、自分たち自身に対して。それがきっと、社会の認識を変える力にもなると信じています。

テリングに正解はありません。テリングの先にあるお子様の反応や成長もそれぞれでしょう。テリングが始まってからの皆様の物語を是非私にも教えてください。

引用:第2回絵本作成会「閉会の言葉」より抜粋

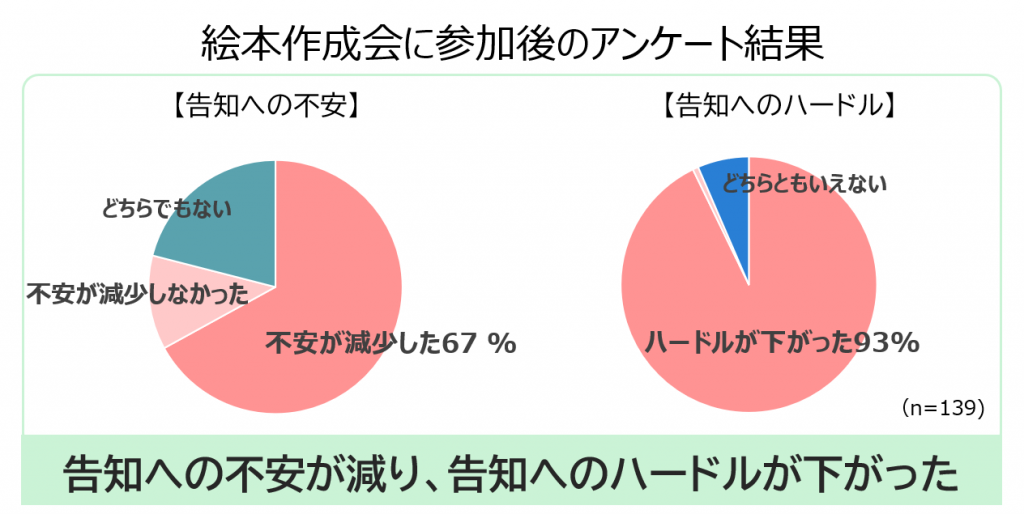

絵本作成会参加後のアンケート結果

絵本作成会の開催状況

| 開催日 | 参加者数 |

| 2024.11.23(土) | 82人(夫婦41組) |

| 2023.8.20(日) | 82人(夫婦41組) |

開催時間 12:00~15:00

開催場所 SYDホール(クリニックから徒歩1分)

参加費用 夫婦で8,000円(絵本作成費、送料込)

次回の絵本作成会

2025年の開催日は現在まで決まっていません。決定し次第メール配信にてお知らせします。

4. 親子会

「親子会」は、子どもたちとその家族が共に成長し、支え合うための大切な場です。

親にとっては、子育てに関する情報を共有し、他の親との交流を通じて気分転換する場所でもあります。子どもたちにとっては、友達とのつながりを感じ、新しい経験を積む場所です。

親子会の内容

- 本日の説明、先輩パパママスタッフのご紹介

- アンケートで寄せられた質問への事例紹介

- 乾杯🥤・ランチ🍙

- はじめは月齢ごとに分かれたグループで交流

- グループをチェンジして交流

親子会の特徴

- 各グループには、進行役の先輩パパママがいるので、はじめて会う方同士でも話しやすい

- ソフトドリンク、アルコール、軽食をご用意

- 授乳室や、お湯ポットと電子レンジのあるキッチン完備

- 近くのコンビニに行くなど出入り自由。早めの退室もOK

参加者の声

自分が話したいことを話せましたか?

話せた:42%、それなりに話せた:56%、話せなかった:2%

交流はできましたか?

充分できた:10%、可能なかぎりできた:64%、できた:20%、あまりできなかった:0%

連絡先の交換はありましたか?

ありました:80%、なかった:20%

親子会の交流の中で一番よかったことは何ですか?

・同じ境遇の家族との出会い:15件

・テリングに関する具体的な情報:10件

・父親同士の交流:10件

・人に話したら意外と受け入れられた話:7件

・お酒があったから人見知りでも話せた:3件

二番目によかったことは何ですか?

・鴨下先生や戸田先生のお話

・育児や生活に関する情報

・子ども自身が楽しそうだった

(一番目と重複しない内容のみ記載)

皆さんにとって親子会はどんな意味をもちますか?

・同じ境遇の方と出会えた/つながれた

・共通点のある人とストレスなく話せる

・仲間・味方のような感覚、安心できる

→「自分だけじゃない」と思えるが最も多かった

・子どもが将来、親以外の相談相手ができる場

・この会に参加すること自体がテリング

・出自をポジティブに捉えられるように

→テリングの“その後”まで視野に入れた親の想い

・他の家族のテリングが参考になった

・子どもの成長を助けるという視点のテリング

・テリングの大切さを再確認

→「どう進めていけばいいか」ヒントや勇気を得る場

・自分たちが選んだ方法の意味を再確認

・AIDで家族になれたことをポジティブに感じられた

・これは間違っていない選択だと思えた

→会を通じて「この家族の形でよかった」と感じられることが大きな心理的価値

スタッフの声

親子会で印象的だったのは、どの家庭もパパがとても慣れた様子でお子さんを世話している姿と、安心してそれを見つめるママさんたちの姿です。

精子提供を受けた家族は、意識的に絆を深めようと努力し、家族の時間を大切にしているのだと思いました。

この治療で生まれた子達を抱っこさせてもらうのが一つの夢だったんです☺。ありがとうございました。

臨床心理士 戸田さやか

親子会の成果

親子会の開催状況

| 開催日 | 参加者数 |

| 2024.7.21(日) | 27家族85人 スタッフ8家族14人 |

次回の親子会[参加者募集]

日時

2025年6月21日(土)

10:30 受付開始

11:00 開始

15:00 終了(途中退室OK)

場所

「池袋駅」から徒歩5分のレンタルルーム。住所と詳しい道順は、申し込み確定後にお知らせ

参加費

1家族8,000円(乾杯の飲み物、大人のお弁当含)

参加の条件

- 当院AID・IVF-Dで生まれた子どもと両親が対象です。

- きょうだいも一緒に参加できます。家族になった方法は問いません。

- ご両親はお2人とも一緒にご参加ください。

- 参加前と後の2回、アンケート回答にご協力ください。

親子会の申し込み方法

❶ お申し込み

ご夫婦のどちらかお一人が以下のフォームからお申し込みください。このフォームは事前アンケートも兼ねていますので、以下の質問があります。

・会で使用する妻と夫の仮名(ペンネーム)

・お子さんの人数、年齢、性別

・現在のテリング状況

・親子会に期待すること、ご要望

・ご質問、不安

申し込み期間:4月6日(日)~19日(土)

❷ 確定とお振込み

4月21日(月)~26日(土)の間に、当院から申し込み確定のご連絡をいたします。ご連絡から1週間以内に費用をお振込みください。

5. 子ども会(将来的な開催)

当事者家族の会の「子ども会」の活動は、2034年頃からはじめたいと考えています。これは、当院のIVF-Dで生まれた子どもたちの中で最初の世代が10歳を迎える頃にあたります。

親には少し話しにくいこと、医療の専門家から聞いてみたいこと、同じドナーから生まれた子どものこと、ドナーのこと……。

そんなテーマについて、子どもたちが安心して話せる場所を作っていきたいと考えています。